我发现了一群都市隐者,栖居在城市的皱褶里

有时你想象不到,这样的地方居然也能住人。

海德格尔曾说:人应当诗意地栖居在大地上。我不知道怎样才算诗意,但我见到很多人“另类”地栖居在大地上。

在我的认知里,中国人在居住空间方面最有忍耐力,也最有想象力。前者体现在即使居所逼仄阴暗,他们也能苦中作乐;后者体现在居住空间的构造和材质上——废墟、码头、渔船、烂尾楼……坚如磐石的城市哪里还留有缝隙,哪里就有他们栖息的身影。

一位年轻人的住处里,用红色油漆写着“墓”字。

一

住废墟二楼的临时居民

最近几年,南宁大力开展旧城改造计划,市里凭空多出来一批拆迁楼。

一次,我在市中心一带闲逛,发现沿街几家商铺都贴上了封条,才知道这里在拆迁。这片原是历史文化街区,有民国时期的独栋骑楼,也有建于70、80年代的居民楼,2018年被征用为文旅景区,但由于钉子户的存在,拆迁的进度迟滞不前。

拆到一半的废楼像个千疮百孔的巨人,摇摇欲坠地立在大地上。很难想象,这样的断壁残垣里,竟还能住人。

废楼外观。

我见拆迁楼没有围栏,也没有保安把守,便打算翻进去拍点照片,但不曾想到50余户房间里,将近1/3都住了人。他们见我拿着相机都很反感,聊不到两句就走了,只有来自内蒙古的大哥愿意搭理我。

大哥40来岁,虽自称“流浪汉”,但穿着整洁体面,一点也不像流浪的人。他自称几年前被亲戚骗进了传销组织,因为洗脑没成功又被放了出来,后来辗转到了南宁。

我好奇他为什么不回家,他只轻描淡写地说:“都出来了还回去干啥。”

内蒙大哥挺和善,说话时总带着笑意。

逃出传销组织后,大哥一开始是睡在天桥底下,直到某次捡垃圾的途中,他意外地发现了这块藏身之所。在我见到他之前,他在这里住了已有半年。虽然这里断水断电,杂乱不堪,甚至有楼塌的危险,但起码能遮风挡雨,也不会被驱赶,大哥说,这比睡大街好多了。

住处的入口。

内蒙大哥的“家”在二楼,平时进出要爬过一个半人高的洞。10来平的房间里蒙着一层污垢,捡来的家什随意堆放,角落里还摆着一套厨具,底下是大哥用砖头搭成的小炉灶——废楼里没有电,平时做饭全靠生火。食材通常是去菜市场买的,他最常吃的是鸡蛋煮面条,便宜又有营养。

房间角落的锅碗瓢盆,可以制作简易的饭菜。

大哥从不上街乞讨,也不去打工。坚韧的忍受力和生活智慧,让他的维生成本降到了最低。

卖废品是他主要的收入来源。这片废楼附近有商场、批发市场、夜市,人流兴旺,平时能捡到很多塑料瓶和废纸箱。除此之外,他还会把废楼墙壁里的铜线拆出来卖钱。

屋里堆着捡回来的废品。

拾荒的收入足够他应付一日三餐,运气好的时候,还能从垃圾桶里捡到干净的食物,从附近的水果店也能捡来一些别人丢弃的水果。

对于这些生存策略,他早已轻车熟路。

大哥拆出来的铜线。

内蒙大哥的隔壁还住着一个30来岁的小哥,广西贵港人,初中毕业后去了广东打工,几年后又漂泊到了南宁。

刚来时,小哥曾租住在便宜的合租房,后来身上的钱所剩无几,他干脆也住进了废楼里:“这里比合租房好,起码有私人空间。”

软磨硬泡下,他勉强让我拍个侧影。

和内蒙大哥一样,小哥有着因地制宜的本领:几块砖头加一块木板就能搭建一张床;原住户遗弃的席子、被子被他再次利用;用水去附近的公厕就能解决,洗澡则到附近的河里游泳。

小哥搭的床。

在外的日子一晃就是4年,小哥说家里人不值得挂念,他习惯了独自漂泊,过着无拘无束的生活。

我问起了他的工作,他并没有正面回答,只是说现在的老板都没什么良心,好多都拖欠工资,还说自己的付出和回报总不成正比,底层人想翻身难于登天。

废楼里从外面接进来的电线。

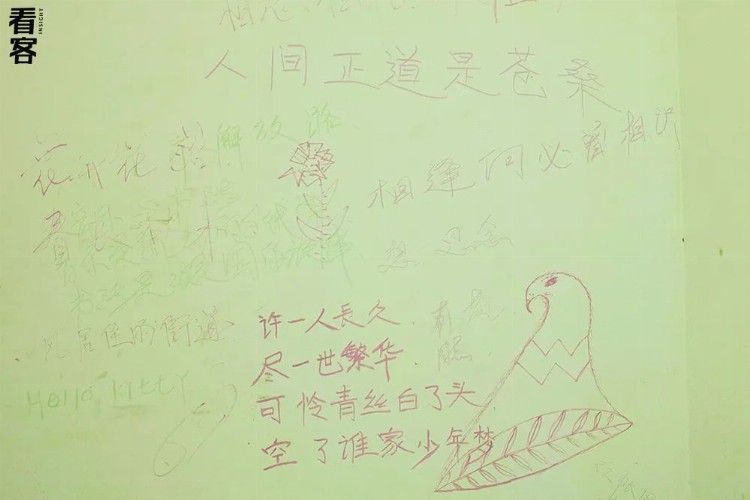

粗略看下来,小哥的住处和邻居们的如出一辙,只是墙上满是涂鸦——这是他无聊时的杰作,其中有一句触动了我:“许一人长久,尽一世繁华。可怜青丝白了头,空了谁家少年梦。”

墙上的涂鸦。

和这里的大多数临时住户一样,他并不知道废楼什么时候会被铲平,但他会一直住到挖掘机来的那一天。毕竟城市的更替每天都在发生,总会有供他寄居的“在拆楼”。

二

老人、大海与烂尾楼

去年夏天,我到一个海滨城市旅游。在距离景点数公里远的一片海滩上,一栋建了半截的大型烂尾楼生硬地嵌在海边,裸露的水泥墙死气沉沉,像一座尘封已久的宫殿。簇新的绿植从沙滩蔓延而上,和死死钉在原地的水泥柱子相映成趣。

好奇心驱使我走近。只见一根水泥柱上用红油漆着几个大字:“不准上楼,危险。”

那我更要进去了。

杂草从沙滩上爬进了烂尾楼。

烂尾楼的内部很宽敞,四面无墙,一共3层,每层大概3米高。室内有多根柱子,从半拉子的水泥建筑骨架看,大概是一座欧式风格的舞台或酒店。

唯一彰显着人迹的,是角落里整齐码放的一组桌椅。

欧式楼梯。

角落里是一组簇新的桌椅。

正当我思索着这堆桌椅的来头时,一位老伯朝我走来,他俨然是此方地界的守关人,用本地口音提醒我这里很危险,叫我赶紧离开,还说“千万不能上楼”。

我解释说我只是游客,路过这里想拍几张照片。知道我的来意后,老伯的语气缓和了下来,渐渐对我放下了戒备。

据他说,这栋楼建于千禧年前后,由于开发商资金断裂、项目涉及经济纠纷,后来开发商拿不出钱来,银行也不愿继续贷款,此后便再也不见开工的动静。

我给老伯拍的肖像。

10年前,老伯在海边游荡时发现了这栋烂尾楼。退休的他无事可做,唯一的女儿已成家,于是他便住了进来,置办了烧烤用具,开起了烧烤场。

吹着海风吃烧烤是件惬意的事,每天晚上,成群结队来吃烧烤的青年人很多。就这样经营了许久,直到前年,一个年轻人喝醉后不小心从楼顶坠下而死。

虽然年轻人的死亡跟老伯的烧烤场无关,但当一个场所出现伤亡事故,这里就会因存在安全隐患而被迫关闭。

如今,烧烤场已褪去昔日的活力,烤架、桌椅堆在一角,扑簌簌落满了灰,水泥柱子上缠绕的彩灯也久未亮起。

角落堆放着的烧烤工具已蒙上灰尘。

对于飞来横祸,老伯有些郁闷。直到现在还在琢磨“什么时候才能再开张呢?”他相信天无绝人之路,他一直在等一个合适的时机。

所幸烧烤场被迫关停后,这里成为了老伯一个人的小天地。他用木板搭建了简易的小房间,还从旧货市场置办来一些家什。

老伯的厨具,锅碗瓢盆样样俱全。

烂尾楼冬暖夏凉,靠着这些年做生意的积蓄和退休金,老伯的日子过得很是清闲。

天气好时,他就去海边钓鱼,看着日落,悄然无声;天气不好,就在楼里待着,夜晚能看到银色的月光照亮一小块天空。

这个下午,老伯像往常一样坐在沙发上,听着海浪由远及近。夏日的天光斜斜地洒了一地,晾在地上的一片草吸饱了阳光,渐渐萎缩皱巴。

老伯说,这些“草”是他从沙滩上摘回来的,晾干了能煲凉茶。我感叹老伯是个拥有生活智慧的人,不花钱就能喝上凉茶。

老伯晒的中草药。

前前后后住了差不多10年,有关这片海滩的秘事逐渐进入老伯的视野。

他指着海滩的方向说,每天早上5、6点他都会被吵醒,一帮传销团伙经常来海滩上喊口号、做运动,因为这个点儿,“打传队(打击传销队员)”还没上班。

他还从一个开发商朋友那里听说,“张艺谋曾想花钱买下这片海滩,用来建游乐场,但被当地政府拒绝了,因为政府要控制海滩的客流量”。

人迹罕至的海滩。

夏天的深夜,偶尔会有陌生人走来向他打听人。几个月前,有个北方口音的男青年急冲冲跑进来,问他有没有看到一对老年夫妇,他知道,又有人在海里游泳时失踪了。附近的海域暗礁多,不熟悉水性的人很容易被大浪卷走。每年夏天,都有尸体和烟头、啤酒罐一起被冲上岸。

也许是经历了太多无常世事,说起这些事时,他的语气很平静。

从“窗户”远眺,是一篇葳蕤的草坪。

孤单的老人总有很多话想和人倾诉,那个下午,老伯滔滔不绝地跟我讲了很多事。临近傍晚,他从那把已褪色的旧沙发上坐起说,该做饭了。

三

斜月三星洞的主人

东莞的雨季阴晴不定。旅途中的一个下午,天空惊雷频频,走到半路,大雨就劈头盖脸地打了下来。我虽然带了伞,但还是抵挡不住雨势。

所幸河堤边上有一处水泥平地,沿着阶梯一路下行,有空间可以避雨,只见入口处赫然写有八个大字:“内有毒蛇,想死请进”。

大雨瓢泼,我别无选择。等我带着视死如归的精神闯入后,却发现里头“别有洞天”。

一条宽敞的过道里,整齐地立着几根水泥柱子,空间敞露,无门无窗,人人都可以从中穿行;不像住宅,却堆放着各种生活杂物——近处有锅碗瓢盆,远处晾晒着衣服,凌乱中自有秩序,繁杂却不邋遢,一点“毒蛇”的影子也没有。

桥洞内部。

后来我从路人口中得知,这里原是一个卸货码头。如今,大船入港的雄姿不再,码头渐渐凋荒,常有人来这里游泳或钓鱼,算是一个开放的公共空间,但同时又是一个年轻人的私人住所。

隐居其中的年轻人。

在入口的左侧一张红砖砌成的“桌子”上,我看到了这位年轻人。

此君身穿白色衬衫和蓝色人字拖,看起来30来岁,我到时他正埋首看书、写字,偶尔停下来,抽口烟,丝毫不理会路过的旁人。

我抓来椅子在他旁边坐下,试图和他搭话。但对于我的提问,他只挑了两三个来回答。我问他发大水时河水会不会漫上来,他说会;又问他这里有没有电,他说没有电,但是晚上水面会反射出光。

说话时,他一直低首,并没有抬眼看过我。

年轻人打的地铺,干净整洁还防蚊。

雨季时河水会漫上来,年轻人就不能睡地铺了,这是他的另一张床。

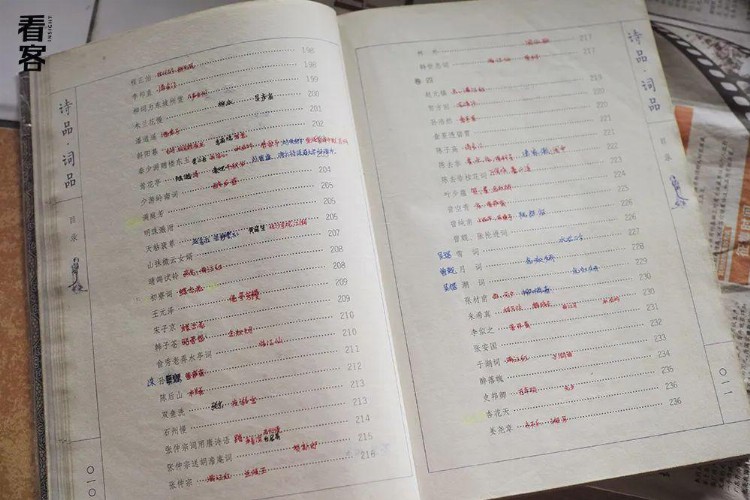

房间内逐渐无话。我随手翻起了他摊在桌上的书,好几本都是古代诗词选,其中一本书名叫《诗品·词品》,目录里有他用红蓝墨水记的笔记,上面标注了词人的代表作。

《诗品·词品》。

见年轻人爱理不理,我不好意思再打扰他,只身穿过桥洞来到了河岸边,此时太阳已重新从云层里探了出来。一位老人在码头边上支起了钓具,我索性向他打听起了那个白衣年轻人。

老人说,这个年轻人已经在这住了好几年,很少跟人说话,没人知道他为什么住在这里。只知道社区主管曾来劝说他回家,没有用;过年时,他的父亲也曾来过,同样无果。老人同情他,曾经送过他几尾鱼,但年轻人从不接受别人的施舍,偶尔他会请老人抽根烟作为回谢。

墙上有年轻人画的山水画。

就我看来,年轻人的住处虽然简陋,但也处处讲究生活品质,并非一般的流浪者。

桌椅、镜子、蚊帐、洗手液、扫把……物品齐全且一尘不染,地上也没有任何垃圾。除了必备的生活用品,墙上还挂了一些字画,听年轻人说那是他自己画的。

水泥和瓷砖搭建成的小桌子上,放着一瓶拌面酱、一罐茶,墙边还有一袋猫砂。

离开的时候,我抬头望见入口处写着“斜月三星洞”,后来上网搜索,才得知这个名字出自《西游记》:“此山叫做灵台方寸山,山中有座斜月三星洞,那洞中有一个神仙,称名须菩提祖师。”

灵台是“心”,方寸是“心”,“斜月三星洞”的一勾斜月、三点星光,组成的还是“心”,故在《西游记》构筑的世界观里,所有的修仙修道之人,都是在自己的内心世界修行。

四

渔船上的女人

最后一个故事发生在我的老家,一个离南宁几十公里的小镇上。

这里原本生活着一些疍民,他们居住在江河渔船上,以捕鱼为生。最近几年,疍民大多已上岸居住,因此江岸边常年泊着一溜废弃的渔船,无人看守。

船既是疍民的生产劳动工具,也是他们的栖居之所,虽空间不大,但厨房、神龛、起居室,各个生活区域都划分有序。

船上的厕所直通河面,很难想象粪便直接落入江水里是什么感觉。

如今,江岸热闹褪去,只留下一艘艘废弃的渔船。

故事的主角小野,就住在这片日益凋敝的江岸上。

8年前,她和丈夫离了婚,从广东回到老家,改嫁给了她的初恋——一个“瘾君子”,这件事在当时的小镇上引发了轰响。

虽然大家都知道小野的八卦,但没有人真正关心和过问她的生活。这次趁着回老家的时间,我动用了所有的人际关系,找了两天才找到她的住址。

回到老家后,小野住进了亲戚家闲置的这艘渔船里。船舱是用铁皮围起来的,小野置办了一些家具就住进去了。

我第一次去找小野时,她的眼睛里不断冒出困惑,她说自己很普通,彷佛每个人都可以做这样的事,因此没什么好说的。现在她要去接孩子放学了。

“男人就好了,生孩子只用一分钟,养也只用一分钟。”说完,她便转身出了门。

小野的背影。

第二次去找小野时,我带了一袋水果送她。她对我渐渐放下戒心,将陈年的旧事启封,向我娓娓道来。

小野生于70年代初,1996年和前夫奉子成婚。前夫在国企上班,⽣活有保障,就冲这点,小野的父母对女婿挺满意。

在他们15年的婚姻里,小野育有两个女儿,但丈夫却从来没有回家和她吃过一次饭。这点让我很是惊讶,我实在无法想象,也无法理解。但小野自己也说不清原因。

她曾好几次追问前夫为何从不陪她吃饭,对方无一例外地拒绝作答,于是她也不再问了。

从小野船上往岸上望去,岸边有几户人家,但小野不怎么和别人来往。

小野33岁时,丈夫从单位内退。不知道是怎么打算的,之后他就再也不去工作了。坐吃山空的日子里,丈夫对她说:“我养了你那么久,是时候轮到你养我了。”

小野同意,然后这个家就开始由她来运转。开始时还能靠打麻将维持生活,⼀天能赢两三百块,因为她总是有这样的运⽓;后来就不太行了,连续输上几回后,她已捉襟见肘。孩子要上学、吃饭,小野只好安安分分到厂里打工。

夏季日头猛烈,小野用手遮阳光。

在他们婚姻结束的那一年,小野怀孕了。前夫想要个儿子,执意要她生下来。但想到这些年来吃过的苦、以及贯穿始终的孤独,小野不想再冒险付出了,她决定去流产。

不久后,老家传来了⽗亲病危的通知,她连夜赶了回去。一连串的变故接连发生:父亲过世、小野离婚、法院把两个女儿的抚养权判给了前夫。

前夫不愿担当,小野没说什么,带着两个女儿一起生活,至今没从前夫那拿到过一分钱抚养费。

小野的船上本来养了4只鸡,病死了1只,另外2只被小狗咬死了,只留下了这⼀只和它作伴。在小野的⼿机⾥,有一段鸡在狗碗里抢食的视频。

在老家,小野遇到了她的初恋情人,两情相悦,不久后她怀孕了。在孩⼦出生前的几个月,男人被抓去了强制戒毒,这个时候,小野才知道他有毒瘾——显然,比其他人知道得都晚。

烟是初恋教她抽的,在他们十几岁时,他说:你把烟点燃,烦恼就会随着这些烟飘啊飘散开。这句话她⼀直记得,烟也⼀直抽到了现在。

他们在一起的这几年,实际上相处的时间还不到⼀个春秋。但小野并没有觉得多不幸福,至少他有⼀点好——只要不在牢里,都会回家陪她吃饭。

事实上,他们并没有进行婚姻登记,按小野的说法,他们在⼀起只能说是“合煲”(合伙煲饭的意思,就是过日子)。

小野和我说:“只想有个人能陪我吃饭。”

小野的船舱空间不大,家具也少,一进门便是床。

床既是睡觉的地方,也是孩子们写作业和玩耍的地方。他们像石缝中的草,不需要太多物质条件也能坚韧活着。

小野船上的厨具。

<