“壳价值”高企是中国股市上一个特有现象。因为没有一批基本面健康、质量良好的上市公司作为资本市场的压舱石,股市就像经济学家凯恩斯在《通论》中所说的,“只是实体部分的穿插表演(sideshow)。”中国股票市场表现不彰,很大程度上与我们最早的制度设计有关。卡塔琳娜·皮斯托(Katharina Pistor)和许成钢认为中国股市许多问题能溯源到中国早期采用的以“额度制”为核心的股票发行制度(Pistor,Xu,2005)。在“额度制”下,当时的国家计委和国家体改委将上市指标分配给各省的计划委员会,然后各省再把上市指标分配给钦点的企业,这些企业根据所获的额度相应实施股改,划拨适当的资产到上市公司。上市公司的股份制改造和公开发行完全是由所获额度倒推出来的。

需要指出,“额度制”在中国股市的发展过程中起到了两个重要作用:其一,监管机构能够更好地控制IPO的规模和节奏;其二,给予地方政府在额度分配上的自主权使得地方政府有足够的动力去筛选需要优先支持的企业。得益于“额度制”的使用,中国股市在发展过程中取得了一定的成功。但是,“额度制”存在着天然的缺陷。与其他处于转型过渡期的经济体一样,“额度制”的使用给地方政府带来了许多“寻租”的机会(Shleifer,Vishny,1998)。地方政府往往会把有限的上市指标分配给其能从中攫取最多利益的企业,并会选择能够最大化自身利益的股权结构。地方政府的“效用函数”(偏好顺序)与中、小股东截然不同。因此,尽管中国的私有化进程在速度和规模上不像俄罗斯和其他东欧国家那样激进,但地方政府或控股股东通过“自我交易”(self-dealing)进行寻租的现象仍然非常普遍。

尽管IPO制度后来改变很大,从“额度制”逐渐过渡到“审核制”,以及现在呼之欲出的注册制,但是上市难、上市贵的问题一直存在,带来的直接后果是“壳价值”的存在。事实上,通过资本市场上“壳价值”这个角度,我们对中国股票市场问题的根源能有更清晰的认识。

“壳”为什么有价值

伯尔和米恩斯(Berle and Means)在其经典著作《现代企业和私有产权》(The Modern Corporation and Private Property)中毫不掩饰地流露出对所有权和经营权分离的现代企业制度下经营者(公司管理层)出于自身利益需要而采纳有害所有者(股东)的行为的担忧。经济学里也逐渐衍生出一大分支,专门研究怎么解决这种所谓的“代理人问题”(agency problem)。长期以来,研究“代理人问题”的文献把注意力放在如何利用适宜的公司组织形式、职业经理人市场、内部激励机制或外部收购兼并市场等机制来降低经理人产生“代理人问题”的可能性。理论是成功的,它在实际中的运用也卓有成效,美国及欧洲经济的迅猛发展,包括日本在内的亚洲新兴市场的崛起,都验证了现代企业制度的卓有成效。

然而这种以股份制及股票市场为基础的现代企业制度在发展中也逐渐暴露出种种弊端,尤其是这种企业制度在亚洲新兴市场里的运用更历来为人所诟病。这种反思在亚洲金融危机之后更是登峰造极。经济学家们逐渐认识到在新兴市场中,另一类型的“代理人问题”,即发生在公司居控制地位的大股东(large shareholder)和小股东(minority shareholder)之间的“代理人问题”,其实更具伤害性。这种“代理人问题”的具体体现是大股东通过各种安排,攫取本属于小股东的财富。发生在中国资本市场上的上市公司“圈钱”行为(钱从小股民手里流向上市公司,继而进一步流向大股东手里)便是这一类“代理人问题”体现。哈佛经济学家安德雷·谢莱佛(Andrei Shleifer)及他的研究小组很形象地用“隧道行为”(tunneling)来描述这一类型的“代理人问题”,意即上市公司(或者说是控制上市公司的大股东)用种种手段挖掘见不得光的地下通道,将财富从小股东钱包里偷走。

在仔细研究盛行于东亚国家的上市公司的公司治理结构之后,芝加哥大学经济学家拉古拉迈·拉詹(Raghuram G.Rajan)和路易吉·津加莱斯(Luigi Zingales)一针见血地指出这些国家采纳的其实是与经典经济学定义的资本主义制度迥异的另一种类型的资本主义——关系资本主义(Relationship-based Capitalism)(Rajan,Zingales,2003)。这里,资本的运作、生产的组织、财富的分配及再分配是建立在关系基础上的。市场机制反而成了一件被盗用的外衣。裙带关系、朋友关系、亲戚关系有效地黏合不同利益主体,维系了公司运作。这种以关系为基础的企业制度在某一历史阶段的确能够有效地降低交易成本或是信息成本,从而使交易能够顺利进行,但是它的负面作用却随着这些国家经济的逐渐发展和市场的进一步完善变得愈来愈明显。从某种程度上讲,亚洲金融危机并不是宏观和货币层面的危机,而是植根于微观基础的更深一步的危机,最根本的原因是普遍采用的以家族和裙带关系为基础而建立起来的企业制度。

显然,这种具有亚洲特色的企业制度已经远远偏离了亚当·斯密、伯尔和米恩斯、罗纳得·科斯(Ronald Coase)等经济学大师所细心阐释及维护的现代企业制度。在这里,利润最大化(Profit-maximization)已经不再是公司经营的最终目标,取而代之的是建立在关系之下的某一群体(例如,控股股东或某一家族、某一集团公司)的利益最大化。于是,我们在资本市场上看到了“隧道行为”,深深地体验了大股东对小股东不加抑制的赤裸裸的掠夺。日本的株式会社式企业结构(Keiretsu)、韩国的财团体制(Chaebol)都是这种具有亚洲特色的公司治理结构的代表。其表象是高度集中的以家族或裙带关系为核心的所有权结构,完全由“圈内人”组成的董事会,对中小股东的保护几乎没有,混乱而误导的会计信息披露,缺乏有效的企业控制权转让市场(例如,活跃的收购兼并市场)等不一而足,其结果是大量的只是满足少数大股东利益的投资和财富分配的行为。

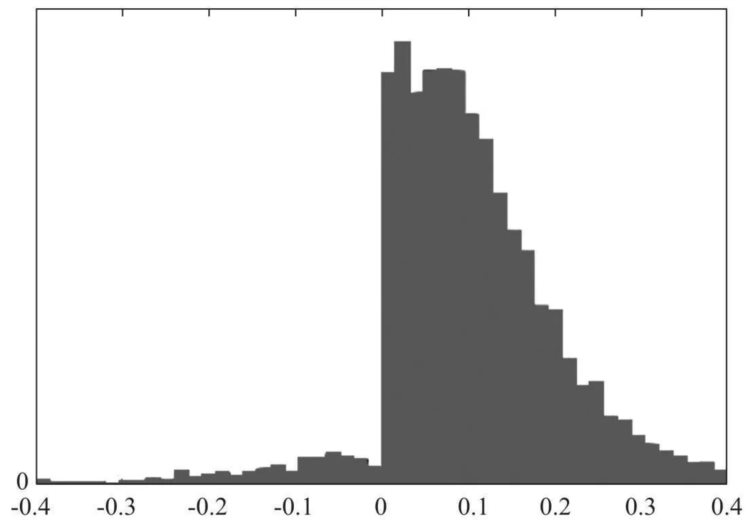

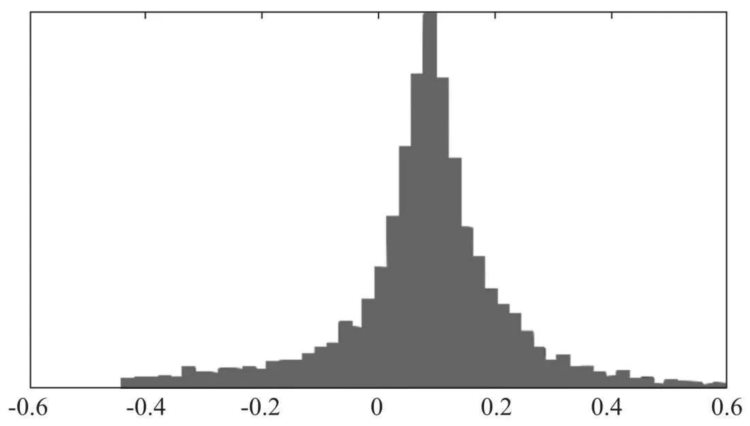

公司治理机制的缺失必然带来上市公司信息披露质量低下,从而使得股票市场价格扭曲。图6-4和6-5分别给出了中国和美国上市公司在2016—2018这三年净资产收益率(ROE)分布的直方图。在正常情况下(即公司没有系统作假的情况下),当上市公司数量足够多时,其净资产收益率的直方图应该是无限接近正态分布,形似“钟”形(bell curve)。如图6-5所示,美国2016—2018年上市公司的ROE的分布情况近似于正态分布。这里,好企业和坏企业的分布是对称的,符合市场竞争规律——市场竞争中有成功者,也有失败者。

如图6-4所示,中国上市公司ROE的分布情况则明显不符合“正态分布”的特点。首先,中国好企业和坏企业的分布并不对称,ROE直方图形状怪异;其次,中国有大量企业的净资产收益率密集集中在0的右边。这种“巧合”暗含着一个可能的事实:为了避免亏损,大量的企业对自己的盈利情况做了修饰,把亏损做成了微利。企业如此行事背后的动机容易理解:在中国现有的监管制度下,连续两年亏损就要被“特别处理”(Special Treatment,简称ST),意味着有退市从而失去“壳价值”的危险;为了避免亏损,企业有很强的动力去做假。无疑,图6-4所揭示出的中国上市公司的净资产收益率的分布情况表明中国的上市公司在信息披露上存在严重问题——信息披露的准确性及可靠性存在太多可疑之处。

图6-4 中国上市公司2016—2018年净资产收益率(ROE)直方图 数据来源:Bloomberg;作者计算。

图6-5 美国上市公司2016—2018年净资产收益率(ROE)直方图 数据来源:Bloomberg;作者计算。

至此,我想我们已经能够回答上文提出的问题:为什么上市公司的“壳资源”会有价值?扭曲的公司治理(例如图6-4)赋予了上市公司(或是有控制权的大股东)进行“隧道行为”的特权。他们能够利用上市公司的身份,利用类型不同的地下通道,源源不断地从小股东身上汲取满足大股东利益所需的资金。不为夸张地说,中国股市上层出不穷的种种怪现象最终都与大股东从小股东身上“圈钱”的这一企图相关。既然获取一个上市公司的“壳”能够为控制企业的大股东带来如此好处,“壳”本身自然就有价值了。

可见,“壳价值”存在需要两个前提:第一,“壳”是稀缺的;第二,拥有“壳”能带来价值。在中国现有的制度背景下,IPO制度本身制造了上市资源的稀缺性;而上市公司混乱的公司治理使得“代理人问题”盛行,拥有“壳”能带来大量的利益(private benefits)。这两个前置条件在中国目前股票市场上得到了完美的满足。

略通经济学知识的人会争辩,如果市场是完全竞争而有效的话,“壳”所带来的高额利润会吸引来越来越多的企业变为上市公司,这样,“壳”的价值会越降越低,进而消失。这一结论在逻辑上无懈可击,然而它却忽略了一个客观事实:在中国,IPO市场远非完全竞争,更不是可以自由进入的。IPO制度自20世纪90年代开始不断演变,但是上市难、上市贵仍是不争的事实;与此同时,混乱的公司治理结构使得有控制权的股东进行“隧道行为”的成本大为降低,进而把人们对上市公司“壳”的追求拉抬到无以复加的程度。

公司财务里有一个著名的“啄食顺序定理”(Pecking-order Theorem)(Myers,Majluf,1984),大意是从降低融资成本、提高企业价值的角度考虑,上市公司在筹集新资本的时候遵循一定的“啄食”顺序,它们总是首先利用自身累计盈利,其次再通过债务进行融资,发放新股进行筹资是企业最后的选择。而在中国,上市公司(或上市公司的母公司)在融资时的第一考虑是配股或发放新股,罔顾“啄食顺序”。仔细思考这一怪象,不难发现,其最根本的原因是配股或发放新股成本最低,几乎为零。只要有“壳”,操纵上市公司的大股东就能以极低的成本从资本市场上源源不断地获取资金。于是,“割韭菜”成了中国股市的一大鲜明特色。

“壳价值”有多大

那么“壳”到底值多少钱呢?在开始考虑这个问题的时候,我沮丧地领悟到这个问题是不可回答的。“壳”资源的价值反映的是上市公司或其大股东能够从中小股东身上攫取财富的上限。可是这一系列活动都是通过掘隧道(tunneling)而进行的。换而言之,是在地下进行,企图不能予人知的行为,其数目和程度都不会有文字的记载,更难以量化。但是这个问题却唤起我极大的好奇心。我始终想做出一个判断,即一个扭曲的公司治理结构和不尽完善的股票发行制度能够给利益相关方带来多大的好处?中国资本市场作为一个寻租场所,因为制度基础设施不完善,包含多大的寻租机会?不论从哪一个角度看,估算出“壳价值”都是一个有趣的问题。

既然不能从正面回答“壳”的价值是多少,或许换个角度我们会有所获。上市公司愿意花多少钱去保一个“壳”?上市公司愿意花的钱显然反映了“壳价值”的下限。如果我们对这个价值有一个评估的话,它应该能大致反映出上市公司的“壳价值”。幸运的是(或不幸的是),中国资本市场上鲜活的实践,为这一评估提供了可能性。如上所述,在现阶段市场环境下,一个企业要是连续亏损或是财务状况出现异常变动,就会被冠上“特别处理”(ST)的帽子,进而面临退市的命运。退市意味着“壳资源”的丧失。显然任何企业都不希望发生这样的事。事实上,如图6-4所示,中国上市公司净资产收益率的分布形态充分显示大量的企业执着于把ROE取值置于0的右边,保“壳”的动机昭然若揭。

当一家企业被宣布为ST之后,立即就会有大量的运作围绕着“壳”展开。各相关利益群体频频运作——大股东注资、剥离债务、重组、置换资产、进行关联交易、改变管理层等热闹非凡。在这种热闹背后推波助澜的是一些股市上的大玩家(俗称庄家),近些年还冠以“市值管理”之名。中国资本市场上出现的一个极为独特的现象是ST股票反而较其他股票容易受到投资者的追捧,其股价反而更容易上涨。

熟悉现代金融理论的人可能会变得很郁闷:一个明显的坏消息(变成ST)怎么反而会激活了市场对这只股票的良性反应呢?信奉市场有效性的人可能会说这个坏消息也许本不是坏的;另外一些人则有可能怀疑市场有效性这一论断的可靠性。坦白地讲,ST现象在很长一段时间内也困扰着我,因为这与常识和经济学逻辑都大相径庭,让人无所适从。然而ST消息与股价异常变动之间的内在关联,在我们把它放在“壳”资源这个大的框架下面,就变得清晰起来。

在2004年完成的一篇学术论文中(Bai,Liu,Song,2004),我与几位合著者研究了被冠以ST的上市公司的股价表现。我们发现我们分析样本中的ST企业,在从被冠以“ST”3个月以前到被冠以“ST”24个月之后的这段时间,其股价平均起来比市场整体多涨了整整32个百分点[插图],其中涨幅最高的一只股票的股价比市场指数多涨了116个百分点。

中国股票市场是有效的吗?为什么如此明显的坏消息在中国股市居然产生了如此积极的市场反应?抛开盲目炒作等非理性成分,其中有理性的因素吗?在一家公司被宣布为ST之后,上市公司或是控制上市公司的利益团体为了保住“壳”资源,往往会频频运作,企图改善上市公司的财务状况。这其中最典型的措施就是撤走不良资产,注入优良资产。对于上市公司而言,资产质量的全面提高自然最终会反映到全面上扬的股价中。显然,这32%的超额回报反映的是控制上市公司或是企图控制上市公司的大股东们为了保持“壳”资源而注入上市公司的优良资产的价值。换句话说,它反映的是上市公司“壳资源”价值的下限,即大股东为了保持“壳”资源所愿付出的最大牺牲。回到我们上面讨论过的问题,“壳”价值最终源于大股东能从小股东身上通过“隧道行为”所攫取的利益,那么这32%的价值反映的是中国资本市场的一个现状:大股东从小股东身上能圈取相当于上市公司价值32%的财富。

简单测算,中国上市公司的总市值大约是50万亿元人民币,因为IPO制度和糟糕的公司治理带来的“壳”的总价值大约是50万亿× 32% = 16万亿元人民币。16万亿元人民币的财富通过一个扭曲的制度设计和糟糕的公司治理从投资者手中转移到了上市公司或是操纵上市公司的利益群体手里,反映为“壳”的价值。这里揭示的是社会资源的极大浪费和具有稀缺性的资金的极为低效的配置。如果我们进一步考虑这种行为给社会财富带来的间接损失,比如资金低效配置的机会成本,对社会成员利益激励机制的扭曲等,那么我们会得到一个比16万亿元人民币更高的数值……

32%的“壳溢价”源于股票发行制度和公司治理方面的一系列问题,反映为上市公司估值的扭曲,导致中国上市公司质量普遍不高。如图5-8所示,1998—2018年间,中国上市公司平均的投资资本收益率只有3%,这很大程度上与IPO制度和混乱的公司治理相关。“壳价值”的存在折射出中国股票市场上的一系列结构性问题。

值得欣慰的是,中国股市的参与者和监管者显然都已意识到问题的严重性。中国证监会正在着手改革股票发行上市制度,逐渐改变以行政管理为主导的股票发行机制。2019年6月13日正式推出的科创板更是率先试行注册制。可以预见,这样的实践会逐渐降低优质企业上市的成本,减少劣质企业上市的可能性,进而降低上市公司“壳资源”的价值。当然,根治这一问题的最终药方在于公司治理情况的全面改善。只有在彻底消除上市公司或是其大股东利用“隧道行为”进行财富、利益转移的可能性之后,“壳资源”的价值才会最终降为零。

相当于上市公司市值32%的“壳价值”,等于往上市公司市值里注入了32%的估值溢价。换言之,中国上市公司市值里平均有32%的部分与公司经营基本面没有关系,反映的只是制度设计和公司治理带来的定价扭曲。如果“壳”价值趋近于零,意味着中国股市估值将有一个重大调整——在其他条件不变的情况下,股市整体估值将下降32%。至此,我们可以理解为什么针对IPO制度和公司治理的一系列改革举措举步维艰。旨在消除“壳”价值的改革举措将会带来“租金”耗散,将给现有的利益相关方带来极大的冲击。然而,为了建设一个具备强大的融资功能和资源配置功能的资本市场,我们有别的选择吗?