张斌:不一样的美国通胀

高通胀被认为会对经济运行带来巨大危害。然而在最新一轮的发达国家通胀当中,高通胀带来的危害似乎与传统观点并不完全一致。

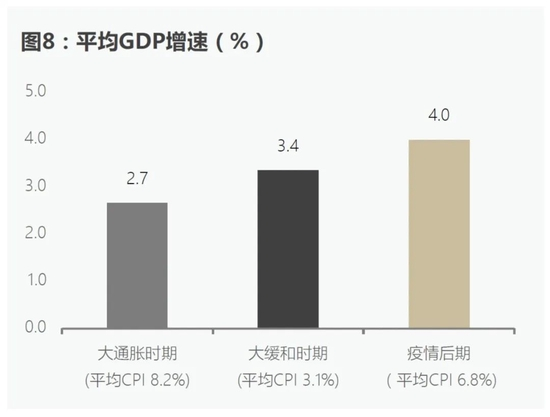

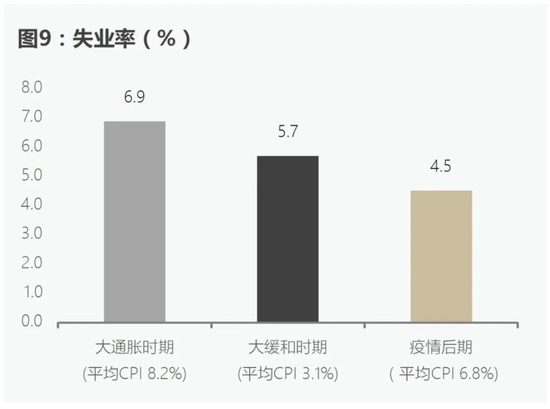

本文以美国本轮的高通胀为例,通过对比美国在大通胀时期(1972-1982年)、大缓和时期(1984-2007年)、疫情后期(2021-2022年)的经济数据,发现本轮通胀背后的经济和民生与大通胀时期存在显著差异。本轮通胀上升并没有带来长期通胀预期大幅上升,通胀期间的经济增长保持在高位,就业和消费者福利得到保护。

研究美国的高通胀可以发现,每一次通胀背后的成本都不一样,对通胀成本的评价不能一概而论,关于通胀的影响,值得更多思考和评估。

为应对突如其来的疫情冲击,发达国家在2020年初普遍采取了大规模的宏观刺激政策,很多发达国家的货币和财政刺激力度达到了前所未有的高度。2021年二季度之后,随着经济逐步复苏,发达国家的通胀水平开始不断攀升,进入了过去四十年未有的高通胀阶段。

高通胀被认为会对经济运行带来巨大危害。通货膨胀的成本主要包括:(1)高通胀对企业、劳动者和消费者带来了额外的不确定预期,降低投资,恶化资源配置,削弱经济增长活力;(2)储蓄的实际购买力下降,从储蓄者向贷款人的财富转移;(3)消费者的真实购买力下降;(4)过高的本国商品和服务价格削弱本国的国际竞争力等等。

在非常高的通胀环境下,通胀的危害尤其突出,正常的经济运行秩序都难以维持。广大社会民众、政治家对高通货通胀都深恶痛绝,宏观经济学家时时刻刻对通货膨胀保持警惕。特别是那些经历过恶性通胀的国家,通胀给全社会留下了深刻的长期记忆,防范通胀成为最重要的经济管理任务。

然而在最新一轮的发达国家通胀当中,高通胀带来的危害似乎与传统观点并不完全一致。以美国本轮的高通胀为例,通过对比大通胀时期(1972-1982年)、大缓和时期(1984-2007年)[1]、疫情后期(2021-2022年)在产出和就业水平、居民收入与消费、家庭、企业和资产负债表以及债务负担等多方面数据,发现两次通胀存在明显差异。

本轮通胀上升并没有带来长期通胀预期大幅上升;通胀期间的经济增长保持在高位;就业和消费者福利得到保护;通胀伴随着收入和财富再分配效应,这种再分配帮助美国重新平衡了政府、企业和居民的资产负债表,增强了整体的资产负债表韧性。

研究美国本轮高通胀可以发现:每一次通胀背后的成本都不一样,对通胀成本的评价不能一概而论;通胀预期是关键,出现通胀要及时采取措施,维护央行声誉,稳定通胀预期;短期的高通胀帮助平衡了居民和政府的债务压力,减少政府债务负担;高通胀好比一次跨部门的资产负债表手术,其影响值得更进一步思考和评估。

两次通胀的对比

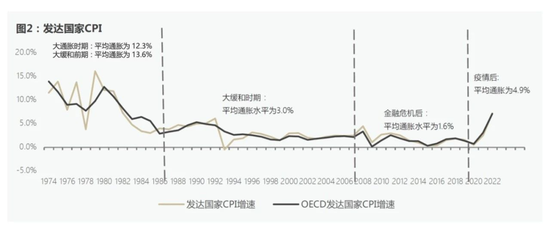

疫情之前,全球经济经历了大通胀时代、大缓和时代和后金融危机时代,全球通胀中枢逐步下移。

全球经济在上世纪70年代处于高通胀时期,80年代初期通胀达到顶峰,此后通胀持续回落。1984-2007年的平均通胀水平约为5.7%,较大通胀时期下降了8.2个百分点。一些研究者[2][3]认为,20世纪80年代中期以来主要发达经济体在较低通胀下实现经济持续增长,学术界称这段时间为大缓和时期(The Great Moderation)。2008年全球金融危机之后,全球通胀进一步降低,2009-2019年平均通胀率只有2.9%。

发达国家和发展中国家的通胀均持续下降。大通胀时期,发达国家的平均通胀水平约为10.2%,许多发达经济体的通胀率升至两位数水平。1975年英国的通胀率为24.2%,同期法国、意大利和西班牙的通胀率也超过了10%。随着主要发达国家调整财政和货币政策,大缓和时期发达国家的平均通胀水平下降到3.0%,较前期下降了7.2个百分点。2008年全球金融危机后,发达经济体的平均通胀率进一步回落到1.6%左右。

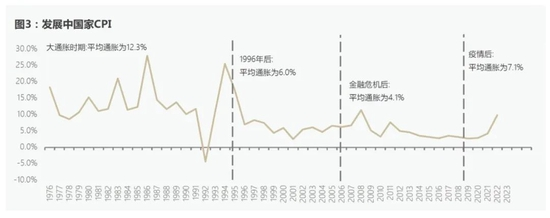

尽管部分发展中国家在80-90年代中期依然面临较高的通货膨胀压力,但1996年以后发展中国家的平均通胀水平明显回落,到2008年全球金融危机后,发展中国家的通胀率进一步收敛到4.1%左右。

全球经济在疫情暴发以后经历了新一轮高通胀。2021—2022年,全球通胀两年的平均水平达到6.1%,发达国家和发展中国家分别达到了4.9%和7.1%。社会公众、政府和学术界普遍对通胀畏之如虎,众多发达经济体和新兴市场经济体都把对抗通胀作为当前宏观经济管理的首要任务。通过对比本轮通胀与上世纪70-80年代的高通胀,能够看到高通胀背后的经济和民生有着显著不同。

1、大通胀时期的平均通胀水平显著高于疫情后期,两次通胀在结构上存在较大差异

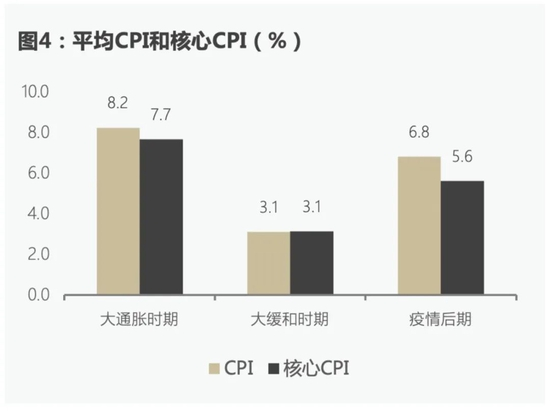

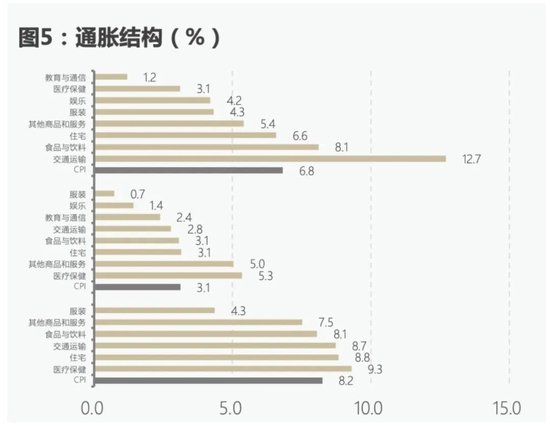

大通胀时期(1972-1982年)、大缓和时期(1984-2007年)和疫情后期(2021-2022年)美国的平均CPI分别为8.2%、3.1%、6.8%,平均核心CPI分别为7.7%、3.1和5.6%。通胀结构上,大通胀时期的通胀主要由医疗、住宅和交通运输驱动,大缓和时期的通胀主要由医疗和其他商品和服务驱动,而疫情后期的通胀主要由交通运输和食品饮料驱动。

具体来看,大通胀时期各大类商品和服务的通胀水平都保持高位,医疗保健(9.3%)、住宅(8.8%)和交通运输(8.7%)成为抬高通胀的主要组成部分。美国在1965年推出了医疗保险和医疗补助制度,承诺为退休和低收入美国人支付医疗费用,市场对医疗服务的需求猛增,医疗保健价格大幅增长[4]。1973-1974年和1979-1980年两次石油危机冲击,抬高了许多商品和服务的生产以及运输成本。

大缓和时期,医疗保健(5.3%)、其他商品和服务(5.0%)价格增长更快,能源与食品影响不大,除去能源和食品的核心CPI与CPI一致。

疫情后期,CPI主要由交通运输(12.7%)、食品与饮料(8.1%)驱动,主要受到2022年初爆发的俄乌冲突影响,能源、矿产、粮食等大宗商品价格大幅上涨。

2、大通胀时期的短期和长期通胀预期都明显高于疫情后期

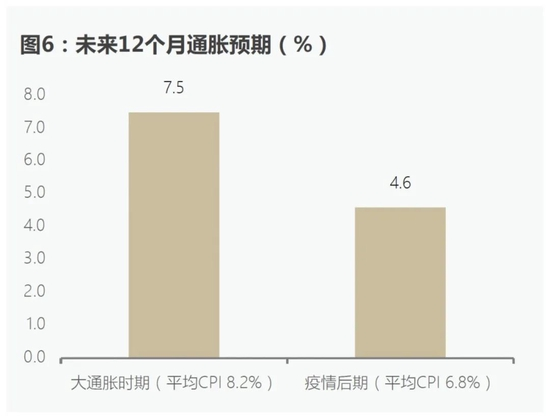

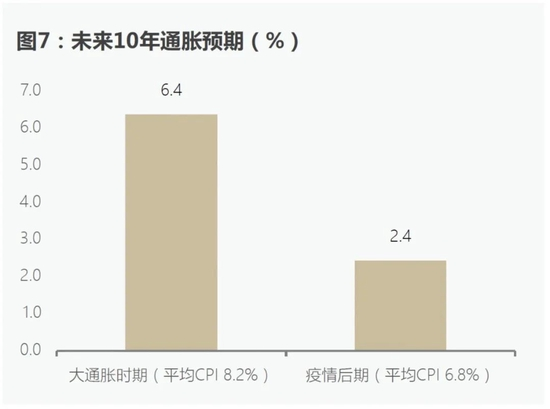

根据密歇根大学的消费者调查,大通胀时期美国平均未来12个月通胀预期中值为7.5%,疫情后期平均为4.6%。1970-80年代的长期通胀预期居高不下,平均10年期通胀预期超过6%,而2021-2022年仅略高于2%。

美联储的货币政策框架是理解两个时期通胀预期差异的重要维度。艾肯格林(2022)[5]指出通胀预期与美联储政策框架有关,1970年代高通胀预期是因为当时联储的政策目标与通胀无关,消费者、生产者和工人都完全没有理由相信美联储会抑制通货膨胀。在1950年代至1960年代初,平均通胀低于2%,但是随着1965年以来通胀水平不断上升,政府控制通胀效果不佳,人们都开始预期价格会以同样的速度甚至加速上涨。由此,工会要求调整工资,对通胀进行补偿,这导致企业以更高价格转移增加的劳动力成本,引发了通胀螺旋式上升。

但现在的情况完全不同,美联储采用平均通货膨胀目标制仍然受到市场信任。2021-2022年的平均5年期通胀预期仅为2.3%[6]。

3、疫情后期的经济增速和就业情况显著好于大通胀时期

大通胀时期美国平均GDP增速为2.7%,曾引发三次经济衰退[8],分别是1973年11月-1975年3月、1980年1月-1980年7月以及1981年7月-1982年11月,经济增长受到较大影响。而疫情后期美国平均GDP增速为4.0%,高于大通胀和大缓和时期,主要是因为2020年的低基数效应。2022年GDP同比增速为2.1%,已经接近疫情前2015-2019年2.4%的平均GDP增速水平,经济增长快速恢复。

疫情后期美国平均失业率为4.5%(自然失业率在4.4%-4.5%之间),显著低于大通胀时期的平均失业率6.9%(自然失业率在6.0%-6.2%之间),也低于大缓和时期的平均失业率5.7%(自然失业率在4.9%-6.1%之间)。2022年3月以来,美国失业率持续在3.5%-3.7%之间徘徊,远低于自然失业率(4.4%),2023年1月降至3.4%,创53年以来的最低水平。疫情后失业率较低是多方面因素的综合结果,如美国企业盈利反弹、服务业创造新增就业等等。

4、高通胀环境对消费者福利的影响存在显著差异,疫情后期的消费者福利在高通胀中得到保护

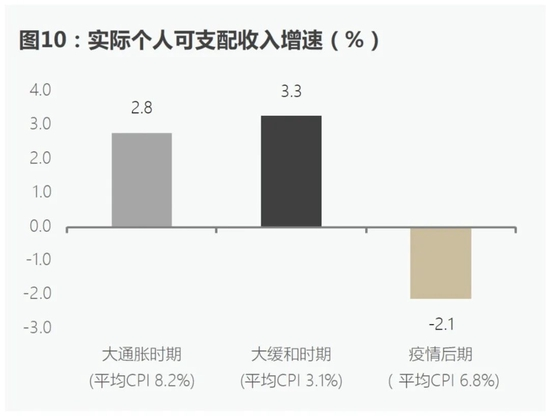

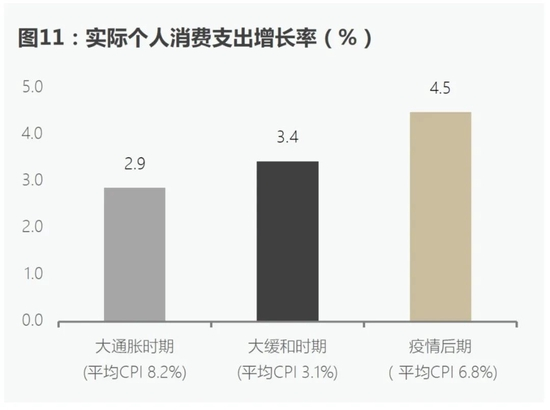

大通胀时期、大缓和时期、疫情后期的美国实际个人可支配收入平均增速分别为2.8%、3.3%和-2.1%。尽管疫情后时期美国个人实际可支配收入明显下降,但消费者福利并未受到影响。大通胀时期的平均实际个人消费支出增长率为2.9%,低于1967-1971年的平均增长率4.0%。疫情后期的实际个人消费支出平均增速为4.5%,显著高于大通胀时期的2.9%和2015-2019年的平均增长率2.5%。

这主要是因为前期美国政府对居民的大量补贴和居民储蓄率显著上升为消费提供了保障,个人储蓄占可支配收入比重从2020年开始急速上升,在2021年一季度达到26.3%,随着通胀抬升而快速回落,2021年三季度开始低于过去5年的趋势水平,这表明美国居民部门已经开始用前期的储蓄来偿还债务和消费。